単細胞生物である粘菌が、迷路を解く。そして、粘菌が作るネットワークには、実際の鉄道網との共通点が見いだせる。そんな研究が、イグ・ノーベル賞を受賞した。多くの人が「おもしろい」というが、その本当のおもしろさとはいったい何なのだろうか。中垣俊之さんは、粘菌を通してどんな世界を見つめ、何を表現しようとしているのか。

◎人との「おもしろさ」の共有は、とても難しい

イグ・ノーベル賞はノーベル賞のパロディといわれ、毎年ユニークで風変わりな研究を行った研究者に与えられる。「人を笑わせ、次に考えさせる研究成果を称えるものであり、普通でないことを褒め称え、創造的であることに栄誉を与え、科学、医学、技術における人びとの関心を刺激すること」が賞の精神だという。その言葉どおり、歴代の受賞テーマはどれもクスッと笑いが出るとともに、「こんなに身近に、そんなに面白い視点があったのか」と思えるものだ。本家のノーベル賞がその権威と厳かさで注目を集めるが、「裏ノーベル賞」ともいわれるイグ・ノーベル賞では、T-シャツ姿の聴衆から熱烈な拍手や指笛で迎えられる仮装姿の受賞者も稀ではない。そんな光景に眉をひそめる研究者も少なくないが、本家ノーベル賞が科学を縦軸方向に発展させた人々に贈られる賞だとするならば、イグ・ノーベル賞は科学の多様性という横軸を広げた人々に贈られる賞だと言えるのではないだろうか。

そのイグ・ノーベル賞を2度も受賞した中垣俊之さんにお話を聞いた。

イグ・ノーベル賞はノーベル賞のパロディといわれ、毎年ユニークで風変わりな研究を行った研究者に与えられる。「人を笑わせ、次に考えさせる研究成果を称えるものであり、普通でないことを褒め称え、創造的であることに栄誉を与え、科学、医学、技術における人びとの関心を刺激すること」が賞の精神だという。その言葉どおり、歴代の受賞テーマはどれもクスッと笑いが出るとともに、「こんなに身近に、そんなに面白い視点があったのか」と思えるものだ。本家のノーベル賞がその権威と厳かさで注目を集めるが、「裏ノーベル賞」ともいわれるイグ・ノーベル賞では、T-シャツ姿の聴衆から熱烈な拍手や指笛で迎えられる仮装姿の受賞者も稀ではない。そんな光景に眉をひそめる研究者も少なくないが、本家ノーベル賞が科学を縦軸方向に発展させた人々に贈られる賞だとするならば、イグ・ノーベル賞は科学の多様性という横軸を広げた人々に贈られる賞だと言えるのではないだろうか。

そのイグ・ノーベル賞を2度も受賞した中垣俊之さんにお話を聞いた。

日本ではカラオケやたまごっちなどが過去に受賞したイグ・ノーベル賞だが、2008年に最初のイグ・ノーベル賞受賞が決まったとき、授賞式に出席するかどうか迷い、あまり気が進まなかったと中垣さんは言う。世の中にあまたある「賞」の雰囲気とかけ離れていること、自分が考える粘菌の世界をまじめで奥深いものとして受け取ってもらえているのかという不安、その授賞式の場に立って聴衆に楽しんでもらえるようなパフォーマンスができるのかという心配……。さまざまな思いが浮かび上がってきた。

「自分がおもしろいと思ったり、いい研究をした、いい言葉を述べたと思ったりすることでも、他の人に同じように受け止められるのか。これはとても難しいことだと思うのです。同じ職業の人であっても、長年一緒に仕事をしてきた腹心の部下であっても難しい」という。イグ・ノーベル賞授賞式の場の奇抜さに加え、自分の研究がどのように受け止められるのか不安を感じていた。

おもしろさというのは、心の中の歴史や考えの積み重ね、悩みや感動の経験という土台があって感じられるもの。野球のボールのように、相手に飛ばしたからといって、人が自分と同じようにおもしろいと受け取るものではないのではないか、と中垣さんは話す。「よく、人は私の研究をおもしろいと言ってくれるんです。でも、どこかにおもしろいと感じるための範囲があって、その枠の中に入った人同士が『おもしろい』と言い合っているような気がする」。そうした表面的なおもしろさではなく、心の底には、もっと複雑で、曖昧模糊とした、それでいて広い世界を語れる真理のようなものがあり、それに惹かれて自分の心に問いかける世界と自問自答しているように感じるのです。それは、どんなことをしても伝わらないかもしれないが、逆にそれを伝える言葉や形や表現をいつも探している」。自分が求める満足感や平穏、スリルや畏怖をどう表現したらいいのか。そんな深く漠然とした気持ちに形を与えるのが、中垣さんにとってのおもしろさであり研究なのだという。

おもしろさというのは、心の中の歴史や考えの積み重ね、悩みや感動の経験という土台があって感じられるもの。野球のボールのように、相手に飛ばしたからといって、人が自分と同じようにおもしろいと受け取るものではないのではないか、と中垣さんは話す。「よく、人は私の研究をおもしろいと言ってくれるんです。でも、どこかにおもしろいと感じるための範囲があって、その枠の中に入った人同士が『おもしろい』と言い合っているような気がする」。そうした表面的なおもしろさではなく、心の底には、もっと複雑で、曖昧模糊とした、それでいて広い世界を語れる真理のようなものがあり、それに惹かれて自分の心に問いかける世界と自問自答しているように感じるのです。それは、どんなことをしても伝わらないかもしれないが、逆にそれを伝える言葉や形や表現をいつも探している」。自分が求める満足感や平穏、スリルや畏怖をどう表現したらいいのか。そんな深く漠然とした気持ちに形を与えるのが、中垣さんにとってのおもしろさであり研究なのだという。

そうした、心の奥にある、曖昧であっても真理を伴うような、生きている世界のあらゆるものとつながっている真理のようなもの。研究を続けていると、「世界はこうなっているのか」と、生物や人、社会などさまざまなしくみの中で自分が生かされているということが分かってくる。それが、この世界の意味を伝えてくれると感じている。

「形や色、動くものは小さいときから好きでした。子どもの頃は、ほとんどひとりで野山を徘徊して、生き物などの形、色、うごきが刺激になっていたと思います。そして図画工作を通して感じたものを徐々に形にするようになって、おもしろさ、楽しさを人と共有できるようになってきたのです」。

◎粘菌の世界観に引き込まれる

中垣さんが最初にイグ・ノーベル賞を受賞した研究テーマは、「単細胞生物の真正粘菌にパズルを解く能力があったことを発見したことに対して」(認知科学賞)である。また、2度目の2010年には、「粘菌を使って鉄道網の最適な路線を設計できることを示したことに対して」の研究に、交通計画賞が贈られている。

中垣さんが最初にイグ・ノーベル賞を受賞した研究テーマは、「単細胞生物の真正粘菌にパズルを解く能力があったことを発見したことに対して」(認知科学賞)である。また、2度目の2010年には、「粘菌を使って鉄道網の最適な路線を設計できることを示したことに対して」の研究に、交通計画賞が贈られている。

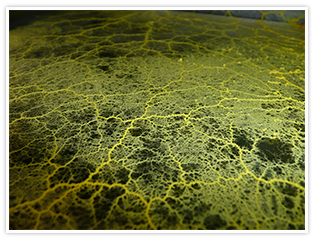

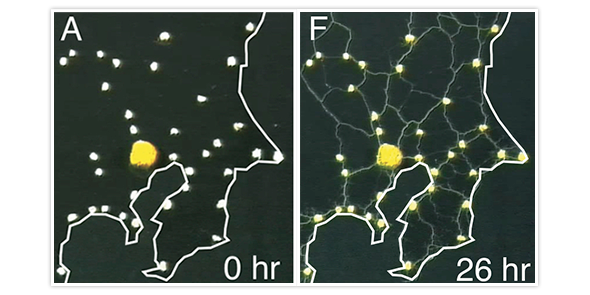

粘菌とは単細胞生物の一つで、「変形菌」とも呼ばれる。南方熊楠が粘菌研究の第一人者として知られるが、朽木や土壌に住み、単細胞生物でありながらときどき巨大化して何センチメートルにもなる生物である。見た目は、マヨネーズを薄くのばした感じだ。その「シート」の中をよく見ると編み目のような管が張り巡らされていて、ハチミツのようにゆるゆると、養分を求めて体の形を自在に変えながら生きている。この粘菌がどんな振る舞いをするのかが興味深い。寒天をしいたシャーレの上で2か所にエサ(オートミール)を置くと、粘菌はその2つのエサに到達しうる最短の距離を結ぶように体を変化させるというのである。さらに、迷路を解くこともできるというから驚く。迷路のA地点からB 地点に到達するのに、4つの経路があったとする。A地点とB地点にエサを置くと、粘菌は体の形を変え、最も距離の短い経路を通って2つのエサから栄養分を吸収するのだという。

これだけでも心惹かれるが、さらにユニークなのは首都圏や北海道の形状の寒天培地でおこなった粘菌の実験である。例えば、関東地方の形のなかで、主な駅や人口の多い町にエサを置く。また、山間部などには粘菌が嫌う成分を置いておくと、なんと首都圏の鉄道とよく似たネットワークを作るのである。

粘菌はおなかが減っているから、少しでも多くのエサを吸収したいだろう。だが、生物としては1つの個体としてつながっていようとする。一方、万が一何かの事情で1か所の経路が切れてしまっても、ばらばらにならないよう迂回路も作っている。生存のための経済性と、耐故障性という異なる2つの目的を、たった一つの細胞で果たそうとしているのである。

中垣さんは、この粘菌の振る舞いが人の世界と似ていると感じている。個体が生きていくことと、ほかの個体と共存する社会を形成していくこととは時として相反する要素を抱え込まなければならない。自分がしたいこと、人のために我慢すべきことが人の心のなかでコントロールされている様が、粘菌の動きととてもよく似ているのではないか。それは、中垣さんの心の中にある、もやもやとした何かを表現することによって人と共感し合いたいという気持ちとつながっているようにも感じられる。南方熊楠が「粘菌を研究することは、微細な世界のなかに広がる無尽蔵の多様さを持つ『曼荼羅』を自分の目で確かめていくことだった」の言葉にも通じるようだ。

◎単細胞生物が見せてくれる「生物としての素直さ」

「日本語では、考えの単純な人を『単細胞』と呼ぶことがありますが、実はけっこう賢いのです」と、授賞式のスピーチで中垣さんは述べた。脳も神経も持たない粘菌が、実は複雑な現代の社会にも通じる振る舞いをする。高度に、正確に、緻密にといった価値を求め続けている私たちへの、問題提起ともとれる。粘菌を見つめる、自己のごくごくローカルな事情や欲求とネットワークを形成して機能を最適化させようとする社会にどう折り合いをつけていくかに訴えかけられているように思える。

「粘菌が作ったネットワークは鉄道網とよく似てはいますが、そっくりそのままではありません。分岐点や線路の位置など、違っているところもある。しかし、そこにある『考え方』の基本は共通していると言えます。迂回路があることや、交通の要所として三叉路が形成されることなど、基本的な部分が同じなのです」。こうした知見を、現代の社会が抱える問題の解決に結びつけられるのではないか? 現在は工学系の研究者とともにカーナビゲーションでの最短経路探索の研究に取り組んでいる。

また自然地理学や社会地理学の研究者とともに、町作りの研究も進んでいるという。ニュータウンの街路や公園内の通路などを考える際に、動きやすいルート、心地よい街路ができるのではないだろうか。直線が直角に交わる現在の街路は工学的に美しく作りやすい形状で、そこに人が合わせているかもしれない。視点を変えて、人が行きたい方向、通っていて心地よいラインというものが、粘菌の振る舞いから見えてくるのではないかと考えている。これは、街割りを作る際の交通行政や政治にもつながるのではないだろうか。人工的な息苦しさから一線を画す街、鑑賞しやすく心地よい博物館の順路などが生まれるのではないかと想像すると楽しい。粘菌の振る舞いを見ていると、現在の社会のあり方やものの作り方が、全く別の発想から問い直されることもありそうだ。

私は、研究室の学生には、「どんな講演会でも、必ず自分の研究と接点があるはず」と伝えています。哲学も、法律も、経済も遠い研究領域ではないはずなのです。接点を見つけることで、ものの見方が大きく変わり可能性が生まれる。そんな、柔軟で境目のない思考が中垣さんの姿勢だ。これまで出会うことのなかった人たちと出会う機会ができたこと、みなさんがおもしろがってくれたことは嬉しいことだった。そのことによって少しだけ生きやすくなったこと、それがイグ・ノーベル賞の私にとっての成果だと結んだ。