これまで、専門を狭く絞ってそこしかやらないというやり方ではなく、むしろ専門は絞らないようにするという姿勢で研究してきました。これに関連して、実は大学院生時代に、博物館のことを文章にしたことがあります。博物館が時代と乖離してきている事態に臨んで、博物館でこれからどういうことをすべきかについて、ひとことで言えば、博物館は、生物学全体を取り込んだかたちに発展すべきなんじゃないか、という論でした。

これまで、専門を狭く絞ってそこしかやらないというやり方ではなく、むしろ専門は絞らないようにするという姿勢で研究してきました。これに関連して、実は大学院生時代に、博物館のことを文章にしたことがあります。博物館が時代と乖離してきている事態に臨んで、博物館でこれからどういうことをすべきかについて、ひとことで言えば、博物館は、生物学全体を取り込んだかたちに発展すべきなんじゃないか、という論でした。

博物館というと昔は、展示されている物を見る、確かめる場所だったと思うんですね。たしかに博物学が勃興した当初は、遠い異国の珍奇なものを「見る」というのが主眼でした。そこで、「博く」見るものとして博物学がスタートしたと考えられます。しかし今や、グローバル時代。それに生物学はモノばかりを扱う学問ではないわけですから、実態としてのモノではない、抽象的なもの、情報も博物館の守備範囲に含まれていても構わないはずです。たとえば日本科学未来館などは実際にそういう形をとった「博物館」ですね。サイエンスの営み全部をカバーするものとして博物館が形を変えてもいいはずだというのが、学生の頃からの考えです。

しかし、科学のいろいろな研究分野が発展していく過程で、博物館はそのような新しい研究分野と自分との間に境界をつくってしまった。博物館は、顕微鏡を使って「見る」というところまでは取り込みました。でもそこ止まり。その後、たとえば生化学のようなものも、分子遺伝学も採り入れていく方向もあったのではないか。博物館は、必ずしも自分の限界を定める必要はなかったのではないか、と思っています。

[写真の植物について]

[写真の植物について]

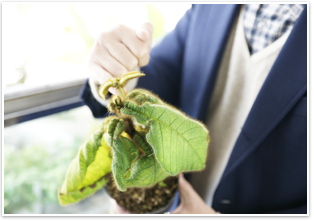

塚谷教授が手にしているのは、日本では塚谷研究室と、ここから分与した東京大学の大学院理学系研究科付属植物園(小石川植物園)にしかないはずという「Callicarpa saccata 」というボルネオ産の植物。毛に覆われた葉のつけ根に袋があり、現地ではこの中に蟻が巣をつくって共生する。裏側には蟻が出入りできるスリットがある。