「近大マグロ」に続いて登場した「ウナギ味のナマズ」とはいったいどのようなものなのだろうか。食味をよくするための工夫、既存のウナギ養殖設備で生産する技術、そして販路の開拓。経済学の知見で市場動向を予測し、新しい魚でマーケットを作る、近畿大学 有路昌彦教授に、「ウナギ味のナマズ」の意義と可能性を聞いた。

◎人々が食べたいのは、本当に「ウナギ」なのだろうか?

「どうすれば、日本の水産業は持続可能となり得るのか。それを、言葉だけではなく数字で明らかにして、実践できるようにするのが博士論文のテーマでした」と語るのが、「ウナギ味のナマズ」の仕掛人である有路昌彦さんだ。近畿大学に着任して8年目。水産経済学を教える研究者であり、3つの会社の役員、そして養殖魚を扱う会社の社長でもある。

「どうすれば、日本の水産業は持続可能となり得るのか。それを、言葉だけではなく数字で明らかにして、実践できるようにするのが博士論文のテーマでした」と語るのが、「ウナギ味のナマズ」の仕掛人である有路昌彦さんだ。近畿大学に着任して8年目。水産経済学を教える研究者であり、3つの会社の役員、そして養殖魚を扱う会社の社長でもある。

ここ数年、ウナギの流通量は減少し、価格は高騰している。ウナギの稚魚であるシラスウナギの個体数が激減し供給量が少なくなっているためだ。ニホンウナギ、ヨーロッパウナギ、アメリカウナギともに絶滅危惧種となっており、資源保護のため扱い量の制限が国際的な取り組みとなっている。当然のことながら養殖業は厳しい環境である。

「夏はウナギを食べるものと思い込んでいるでしょう?」というのが有路さんの問いかけだ。そしてその回答は、本当は「夏、脂がのっているスタミナのつく魚」を食べたいのだ、と話す。醤油の甘辛だれがからんだ、ごはんとの相性もぴったりの脂ののった魚を求めている。しかしそれを満たす魚は、ウナギだけ。だから「夏はウナギ」という図式が定着しているのだという。「では、そのような魚はほかにないか?」というのが有路さんの発想から浮上したのが、ナマズである。

ナマズは泥臭いと聞く。「最初に食べたマナマズという品種は、泥臭くて食べられたものではなかった」と有路さんは話す。鱗を持たないナマズは、泥の中に生息するバクテリアを身にまとって皮膚を守っており、それがにおいの原因となる。ではバクテリアのないきれいな水で育てれば、泥臭さは消えるのではないかと考え、試行錯誤を重ね、エサにも工夫をこらして脂ののった肉質を生み出した。こうしてできたのが、「ウナギ味のナマズ」である。

ナマズは泥臭いと聞く。「最初に食べたマナマズという品種は、泥臭くて食べられたものではなかった」と有路さんは話す。鱗を持たないナマズは、泥の中に生息するバクテリアを身にまとって皮膚を守っており、それがにおいの原因となる。ではバクテリアのないきれいな水で育てれば、泥臭さは消えるのではないかと考え、試行錯誤を重ね、エサにも工夫をこらして脂ののった肉質を生み出した。こうしてできたのが、「ウナギ味のナマズ」である。

◎ウナギの養殖設備が使えるナマズ生産

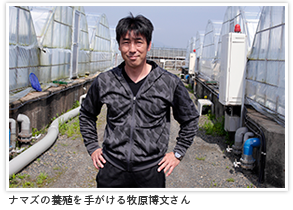

有路さんが開発した「ウナギ味のナマズ」を生産するのは、鹿児島県肝属郡(きもつきぐん)の養殖業 牧原博文さんだ。先代からウナギの養殖を手がけてきたが、ナマズ生産を目指して、昨年、日本なまず生産株式会社を設立した。

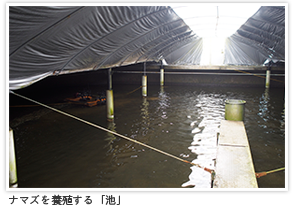

鹿児島県は、豊富な地下水を背景として年間約7000トンの養殖ウナギを出荷している。これは、2位の愛知県(約4000トン)を引き離して全国1位の生産量。だが、シラスウナギの資源量は減少し、生産量も頭打ちの状態が続く。そのため、養殖場には空いた池(水槽)ができていた。シラスウナギの池入れ量の制限やウナギ流通の将来性から、ほかの魚を生産することはできないかとナマズ養殖の可能性を考えていたという。

鹿児島県は、豊富な地下水を背景として年間約7000トンの養殖ウナギを出荷している。これは、2位の愛知県(約4000トン)を引き離して全国1位の生産量。だが、シラスウナギの資源量は減少し、生産量も頭打ちの状態が続く。そのため、養殖場には空いた池(水槽)ができていた。シラスウナギの池入れ量の制限やウナギ流通の将来性から、ほかの魚を生産することはできないかとナマズ養殖の可能性を考えていたという。

ナマズは人工ふ化もできるので稚魚から作る完全養殖が可能。生育期間も短く、大きく育てることができ、既存の設備が使えることも大きな魅力だった。残る問題は、味と消費者のナマズに対するイメージである。当初、ナマズ生産に賛同する人はいなかった。飲食店でも「ナマズなどいらない」と断られ、販売のめども立たなかったころに有路さんと出会った。各地のナマズを食べている研究者の存在に、「こういう研究者もいるのだな」と感じたという。泥臭さのない脂ののったナマズを生産する技術と長年培った養殖技術者との出会いである。

きれいな水でナマズを育てるには、水の温度がカギになる。そうした温度管理の知見などを生かし、現在ナマズを育成中である。現在は、20トンほどの生産だが、この量では消費が増えたときに対応しきれない。2017年の土用の丑の日に、100トンの出荷を目指している。

きれいな水でナマズを育てるには、水の温度がカギになる。そうした温度管理の知見などを生かし、現在ナマズを育成中である。現在は、20トンほどの生産だが、この量では消費が増えたときに対応しきれない。2017年の土用の丑の日に、100トンの出荷を目指している。

ところで、ウナギ味のナマズはどのような味なのだろうか。本当に「ウナギの味」がするのだろうか? 食べてみると、なるほどウナギのような味わいはある。だが、ウナギそのものではなく、味は淡泊だが脂ののった白身魚という表現が近いようだ。泥臭さはなく、いろいろな料理に使いやすい白身魚といった印象がある。「本格的に流通し、消費者のイメージがよくなれば、わざわざウナギ味と言わなくてもいいのでは?」との問いかけに、このナマズは白身魚としてバターソテーや天ぷらなど、かば焼き以外の料理でもおいしく食べられると牧原さんは語る。

ナマズを扱うと店の格が落ちると思うのか、当初は飲食店で門前払いされることも多かった。周りの養殖魚者も、なにやら変わったことを始めたなという視線で牧原さんを見ていたという。だが、「ウナギ味のナマズ」はメディアでも話題になり、多くの人が関心を持つようになる。近畿大学の発信力は大きな力となりメディアの取材も増え、最近ではだんだんと注文も増えているという。「こうした広報活動がなければ、私はいまでもナマズの売り込みを断られ続けていたと思う」。商売を知っている研究者、そして大学への信頼とその発信力、そして養殖の技術が、これまでにない新しい魚の市場を生み出しつつある。

ナマズを扱うと店の格が落ちると思うのか、当初は飲食店で門前払いされることも多かった。周りの養殖魚者も、なにやら変わったことを始めたなという視線で牧原さんを見ていたという。だが、「ウナギ味のナマズ」はメディアでも話題になり、多くの人が関心を持つようになる。近畿大学の発信力は大きな力となりメディアの取材も増え、最近ではだんだんと注文も増えているという。「こうした広報活動がなければ、私はいまでもナマズの売り込みを断られ続けていたと思う」。商売を知っている研究者、そして大学への信頼とその発信力、そして養殖の技術が、これまでにない新しい魚の市場を生み出しつつある。

◎いくら論文を書いても、養殖業を助けられない

有路さんは、近畿大学に着任する前は、民間のシンクタンクで養殖業のコンサルティングなどを手がけていた。しかし、魚の消費が減少し水産業が下降傾向にある中で、養殖業にも厳しい現実が迫っていた。コンサルティングを行いながら1社を助けている傍らで、何件もの養殖業者が倒産していく現状をどうすることもできない。そんなとき、近畿大学の公募があり恩師から打診された。当初、教育にはあまり関心がなかったが、水産に関しての経験、技術、人脈を持った人と出会い、協力しながら、養殖について幅広く手がけることができるのではないかと考え、「大学の機能を活用してみよう」と現在の仕事を選んだ。

有路さんは、近畿大学に着任する前は、民間のシンクタンクで養殖業のコンサルティングなどを手がけていた。しかし、魚の消費が減少し水産業が下降傾向にある中で、養殖業にも厳しい現実が迫っていた。コンサルティングを行いながら1社を助けている傍らで、何件もの養殖業者が倒産していく現状をどうすることもできない。そんなとき、近畿大学の公募があり恩師から打診された。当初、教育にはあまり関心がなかったが、水産に関しての経験、技術、人脈を持った人と出会い、協力しながら、養殖について幅広く手がけることができるのではないかと考え、「大学の機能を活用してみよう」と現在の仕事を選んだ。

専門は、計量経済学。魚はおよそ2年、池で育てて集荷する。2年後の人口、物価、経済成長率などから消費や経済の動きを予測し、魚種や生産量を選定して種苗(稚魚)を投入するという、経済の動きを読んだ生産計画の手法である。この手法を活用すれば、出荷時期にどのような魚種が市場で価値を持ちうるのかを予測でき、経営基盤を底上げできる。

だが、仕事はそれだけでは終わらない。育成した魚をどのように市場に流し、消費を拡大するかという大きな課題が残っている。いくら作っても、それを求める市場とそこに供給する流通ルートがなければ、魚は消費者の元に届かない。ここからは「養殖屋のせがれ」の仕事になると有路さんは笑う。水産品全般の消費が先細る中で、養殖業をもり立てるのは魚を育てるだけでは不十分で、出口もきちんと設計することが必要なのだ。株式会社 食縁(しょくえん)は、養殖業者12社の出資と和歌山県新宮市の支援を受け設立された、水産加工・流通を手がける会社だ。「有路先生が社長になるなら出資する」という養殖業者の声に押され、近畿大学が認めたことで、有路さんは現在、同社の代表取締役社長を務めている。

「水産物の消費が先細っているからという理由で養殖業が苦しくなりなくなっていくのは、国内の市場しか見ていないためです。世界に市場を求めれば、養殖業の可能性は飛躍的に広がります」。また、世界のタンパク質の需要はこれからますます増大し、畜産では対処できない規模になるだろう。ひるがえって日本には優れた養殖技術がある。経済の動き、世界の需要を見据えて生産すれば、日本の養殖業がもつ可能性は増大するに違いないと有路さんは考えている。

「世界における主要魚種の需要は、2011年では3600万トンでしたが、人口と一人当たりのGDPの増加に伴って、2050年には、5600万トンに成長することが予測されています」。世界のタンパク質需要に応えられるのは、養殖だと有路さんは考えている。世界規模の市場と、経済モデルの活用による市場予測に基づいた生産、流通の開拓によって、養殖業を活性化し、世界の食料事情や地方経済に貢献したいというのがその思いだ。「論文を書き、考えを発信するという研究者の仕事は大切ですし、それに一生をかけて取り組むのは、研究者としては正しい姿勢です。しかし、そのような時間的スケールでは、養殖業は救えません。10年にも満たないスパンで資源状態、世界の食料事情、養殖業者の経営状態はめまぐるしく変わる。それに対応するには、実業を手がけ実際にモデルを示していくことが必要なのです」。

地域でモノと価値を生み出す産業が成長すれば、地域経済が根本から活性化します。地域が活性化して自立すれば、日本が元気になる。そして、世界の食が豊かになる。「研究者であり実業家でもあることから、養殖業の方々が話を聞いてくれる」という言葉通り、経済学と養殖の技術、研究と実業を融合させる研究者だ。こうした活動ができるのは、大学という機能があること、そして近畿大学がこのような役割を認めているからこそのことだと結んだ。

地域でモノと価値を生み出す産業が成長すれば、地域経済が根本から活性化します。地域が活性化して自立すれば、日本が元気になる。そして、世界の食が豊かになる。「研究者であり実業家でもあることから、養殖業の方々が話を聞いてくれる」という言葉通り、経済学と養殖の技術、研究と実業を融合させる研究者だ。こうした活動ができるのは、大学という機能があること、そして近畿大学がこのような役割を認めているからこそのことだと結んだ。